Neues aus Sportdeutschland

Das sind die wichtigsten Themen auf der Mitgliederversammlung 2025

DOSB-Ziele 2035

Mit den DOSB-Zielen 2035 wird ein wichtiger nächster Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des DOSB vollzogen. Selbstkritisch wurde im Zuge der Überprüfung und Reflexion der Strategie 2028 erkannt, dass es bislang an klaren, messbaren Zielen fehlte, um die tatsächliche Wirksamkeit des DOSB und seiner Mitgliedsorganisationen transparent zu erfassen. Die neue Zielstruktur greift diese Lücke auf und schafft mit sechs kompakten, quantifizierten Zielen eine Grundlage für evidenzbasierte Steuerung und nachvollziehbare Fortschrittsmessung. Die Zielstruktur „DOSB-Ziele 2035“ bietet Fokus und Handlungsklarheit – sowohl intern als auch extern – und stärkt damit die strategische Orientierung des DOSB als Dachorganisation des organisierten Sports. Zugleich bleibt das Leitbild des DOSB unverändert bestehen und die Strategie 2028 behält ihre Gültigkeit. Beide werden durch die neue Zielarchitektur präzisiert und auf ihre langfristige Wirksamkeit hin ausgerichtet. Mit der Einführung dieser Zielstruktur bekräftigt der DOSB seine „License to operate“ – seine gesellschaftliche Legitimation als zentrale Stimme des Sports in Deutschland. Durch die Verbindung von Ambition, Messbarkeit und gemeinsamer Verantwortung wird die Grundlage gelegt, um den Sport bis 2035 noch wirksamer, relevanter und zukunftsfähiger zu gestalten.

Entscheidungsweg für die Findung des nationalen Kandidaten im Bewerbungsprozess um die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele

Ganz wichtig: Es wird am Samstag noch nicht über den nationalen Kandidaten abgestimmt. In diesem Jahr geht es um den Entscheidungsweg und die Einsetzung einer Evaluierungskommission. Der DOSB hat hierzu in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gremien und dem Bund eine umfangreiche Bewertungsmatrix ausgearbeitet. Diese wurde in diversen Hintergrundgesprächen mit den vier Bewerberregionen, den olympischen Fachverbänden sowie deren Athlet*innenvertretungen und ausgewählten Medien vorgestellt. Nachdem die Bewerber bis zum 4. Juni ihre finalen Konzepte und die Antworten auf einen im Februar 2026 zu verschickenden Fragebogen eingereicht haben, werden diese Einreichungen im Juni/Juli vom DOSB unter Einbindung der olympischen Verbände und Arbeitsgruppen in den fünf Kategorien internationale Wettbewerbsfähigkeit und nationale Akzeptanz, sportfachliche und operative Eignung, Vision und Legacy, Kosten und Finanzierung sowie infrastrukturelle Sonderprojekte (nicht prüfungsrelevant) evaluiert. Anschließend überprüft und bestätigt eine Evaluierungskommission, über deren Einsetzung ebenfalls am Samstag ein Beschluss gefasst werden soll, die Ergebnisse des Evaluierungsprozesses auf die Einhaltung der vereinbarten Kriterien und ihre Nachvollziehbarkeit.. Die Abstimmung über den nationalen Kandidaten erfolgt dann auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. September in Baden-Baden.

Anpassung der Satzung und Ordnungen

Wie gewohnt gibt es einige Anträge auf Satzungsänderungen, dies sind die wichtigsten:

- Die Landessportbünde möchten die Zusammensetzung des DOSB-Präsidiums unter Paragraf 17, Abschnitt 1b von fünf auf vier Mitglieder verändern, von denen je eines aus den olympischen und nicht-olympischen Fachverbänden, den Verbänden mit besonderen Aufgaben und den LSB entsendet werden soll.

- Die Mitgliederversammlung soll alle zwei Jahre in gewohntem Format in Frankfurt am Main und in den Zwischenjahren in abgespeckter Variante mit Stimmrecht für höchstens drei Delegierte pro Mitgliedsorganisation durchgeführt werden, um Kosten für alle Beteiligten zu minimieren.

- Eine Bündelung der Stimmen auf eine/n Delegierte/n soll möglich werden.

- Organe und Gremien sollen beschlussfähig bleiben, auch wenn sie nicht vollständig besetzt sind.

Weitere Anträge

Zwei Anträge dürften das größte Interesse hervorrufen.

Zum einen soll ein neues Berechnungsmodell für die Olympiastützpunkte (OSP) beschlossen werden. Dieses wurde in Zusammenarbeit von Vertreter*innen des DOSB, der OSP und des Bundeskanzleramtes erstellt und löst das seit 2013 gültige, inzwischen veraltete DOSB-Berechnungsmodell ab. Es ermittelt den Finanzierungsbedarf der sportfachlich als erforderlich anerkannten Leistungen der OSP und berücksichtigt folgende Aspekte: Athlet*innen-zentrierte Darstellung der sportfachlichen Bedarfe an den OSP in Anlehnung an den Prüfbericht 10/2024 des Bundesrechnungshofs; die Anpassung im Hinblick auf das seit 2013 veränderte Aufgabenportfolio der OSP; die Reduktion von Unterschieden von Betreuungsleistungen im Rahmen der Grundbetreuung für Athlet*innen an unterschiedlichen Standorten; den Erhalt eines flächendeckenden OSP-Systems in Deutschland.

Zum anderen soll mit Gültigkeit vom 1. Januar 2027 an eine Vergütung des bislang ehrenamtlich arbeitenden Präsidiums beschlossen werden. So stünden bei Zustimmung künftig dem Präsidenten/der Präsidentin 2000 Euro und den Präsidiumsmitgliedern 1000 Euro monatliche Aufwandsentschädigung zu.

„Eine Win-win-Situation mit etwas mehr Win für mich!“

Was sie gedacht hat, als sie im Frühsommer im Training zum ersten Mal wieder einen Berg erklimmen musste, daran kann sich Janina Hettich-Walz genau erinnern. „Puh, das wird zäh, das war mein erstes Gefühl“, sagt die 29-Jährige vom SC Schönwald. Wer sie allerdings am vergangenen Wochenende beim Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund (Schweden) in den beiden Staffeln beobachtete, darf feststellen: Die Vorbereitung mag zäh gewesen sein, aber Janina Hettich-Walz ist auf dem Level, das sie in der Saison 2023/24 auf Rang zehn im Gesamtweltcup und zu ihrer ersten (und bislang einzigen) WM-Einzelmedaille - Silber in Nove Mesto (Tschechien) - geführt hatte. „Ich bin wieder voll da“, sagt sie im Team-Deutschland-Podcast im Gespräch mit Podcast-Host Paul Burba, das an diesem Mittwoch erscheint.

Der Grund dafür, dass diese Leistungsentwicklung so besonders zu betonen ist, trägt den Namen Karlotta. Im Februar hatte Janina Hettich-Walz ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Die Schwangerschaft war geplant und erwünscht. „Ich wollte schon länger eher früh Mutter werden, deshalb hatte das für uns Priorität, auch auf das Risiko hin, dass ich es nicht mehr zurück in den Leistungssport geschafft hätte“, sagt die Athletin. Während der Schwangerschaft vermied sie es, zu viel Austausch mit anderen Müttern zu suchen, „weil es mich eher gestresst hätte, mich dauernd mit anderen zu vergleichen. Es gibt hundert verschiedene Meinungen und Wege, wie man mit dem Thema umgehen kann, und jede Mutter muss für sich den richtigen Weg finden. Nur du selbst kennst deinen Körper und dein Kind“, sagt sie.

Zwei Wochen nach der Geburt startete sie wieder mit leichtem Training

Sechs Wochen vor und drei Wochen nach der Geburt ging in puncto Sporttreiben gar nichts bei der gebürtigen Schwarzwälderin. „Ich habe zwei Wochen nach der Entbindung wieder ganz leicht mit Radfahren und Rückbildungsgymnastik angefangen, habe anfangs sehr viel Wert auf Beckenbodenstabilisierung gelegt. Zum Glück waren sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt nicht besonders anstrengend, so dass sich mein Körper recht schnell wieder an Belastung gewöhnt hat“, sagt sie. Im April stand ein Langlauftraining in Norwegen auf dem Programm, ab Mai begann sie damit, gewohnte Umfänge zu absolvieren, um im Juni ins Teamtraining einsteigen zu können. Und im September holte sie bei den Deutschen Meisterschaften am Großen Arber im Bayrischen Wald auf Skirollern die Titel im Einzel und im Sprint. „Das hat mich dann doch selbst etwas überrascht“, gibt sie ehrlich zu.

Die Motivation, die Janina Hettich-Walz antreibt, ist allerdings nachvollziehbar. Nachdem sie 2022 die Olympischen Spiele in Peking (China) verpasste und sich in vier Jahren zu den Spielen in Frankreich nicht mehr im Leistungssport sieht, sind die vom 6. bis 22. Februar 2026 anstehenden Winterspiele in Norditalien „sehr wahrscheinlich meine letzte Chance, mir den Traum von einer Teilnahme an Olympischen Spielen zu erfüllen.“ Zur Qualifikation sind in der Weltcupsaison 2025/26, die an diesem Wochenende in Östersund fortgesetzt wird und vor Weihnachten noch in Hochfilzen (Österreich/8. bis 14. Dezember) und Annecy (Frankreich/15. bis 21. Dezember) Station macht, zwei Top-15- oder eine Top-8-Platzierung notwendig. „Ich arbeite jeden Tag daran, in die Form zu kommen, dass ich das schaffen kann“, sagt sie.

DOSB veröffentlicht Jahresbericht

Mit passenden Fotos und Videos liefert der Bericht zahlreiche Informationen und bietet neben einer übersichtlichen Zusammenfassung auch weiterführende Verlinkungen zu den einzelnen Themen. Zudem enthält er einen kurzen Ausblick auf das Sportjahr 2026.

Gemeinsam. Besser. Werden.

Der organisierte Sport in Deutschland feiert 2025 einen neuen Mitgliederrekord. Mehr als 29 Millionen Mitgliedschaften in Deutschlands Sportvereinen - so viele wie noch nie! Neben der stetigen Verbesserung in Bereichen wie der Digitalisierung und dem Personalmanagement werden der neue Vorstandsvorsitzende Otto Fricke begrüßt, Finanzberichte dargelegt und die Höhepunkte der Vermarktung aufgezeigt.

Gemeinsam. Mehr. Wirkung.

Der Leistungssport in Deutschland feiert bei den World Games und den European Youth Olympic Festivals und mit der Ausrichtung der FISU World University Games große Erfolge. Die Athletenvertreter*innen wählen eine neue Athlet*innenkommission und mit einer eigenen Sportministerin im Kanzleramt, der Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele und einer neuen IOC-Präsidentin ist auch die politische Sportwelt in Bewegung.

Ein Besuch in der Medaillenschmiede des deutschen Sports

Um die Stahltür zu öffnen, die eins der Heiligtümer des Hauses schützt, muss Ronny Hartnick, den man beileibe nicht als halbe Portion bezeichnen kann, eine Menge Kraft aufwenden. Als sie endlich zur Seite schwingt und den Blick freigibt auf einen zwölf Meter langen Tunnel, der aussieht wie eine MRT-Röhre, in die man bequem zehn Menschen auf einmal hineinschieben könnte, erfüllt ein Strahlen sein Gesicht. „In diesem Gerät haben wir den Vierer gefertigt, mit dem die deutschen Kanuten in Paris Gold gewonnen haben“, sagt er - und wirkt dabei wie ein stolzer Vater, der seine Kinder für ein Einser-Zeugnis lobt. Wie viel Herzblut und Leidenschaft in diesem von außen unscheinbaren Industriekomplex an der Tabbertstraße in Berlin-Oberschöneweide stecken - das wird in dem Moment greifbar, in dem Ronny Hartnick vor dem größten von vier Autoklaven steht und dem Besuch aus dem DOSB dessen Bedeutung näherzubringen versucht.

Der 46-Jährige ist stellvertretender Direktor und Chef der Abteilung Projektleitung im Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES). Gemeinsam mit dem Institut für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) in Leipzig bildet der eingetragene Verein das wissenschaftliche Fundament des deutschen Hochleistungssports. Vorsitzender des gemeinsamen Trägervereins ist DOSB-Vizepräsident Prof. Dr. Martin Engelhardt, Olaf Tabor als Vorstand Leistungssport im DOSB ist ebenfalls als Vorstandsmitglied involviert. Gäbe es das FES nicht, wäre die Medaillenbilanz von Team D bei Olympischen Spielen noch dürftiger, insbesondere die Stärke im Eiskanal fußt auf dem, was an der Tabbertstraße entwickelt wird. „Bausteine für Olympiasiege“, so lautet das Motto, das die rund 90 Mitarbeitenden ihrer Arbeit vorangestellt haben. Und wer die Gelegenheit bekommt, das Institut zu besuchen, der kann sich davon überzeugen, wie intensiv dieser Leitspruch gelebt wird.

11,008 Millionen Euro kommen aus Bundesmitteln

Einen wichtigen Teil der Verantwortung dafür trägt Michael Nitsch. Der 60-Jährige, geboren in Ost-Berlin, gelernter Maschinenbauer und seit 1992 im FES tätig, ist seit sieben Jahren dessen Direktor und ein Mann, der klare Worte schätzt. „Unser Anspruch ist es, in den Sportarten, die wir betreuen, die besten Sportgeräte der Welt zu liefern“, sagt er, „dafür braucht es Weltklasse-Arbeitsbedingungen, um die wir immer aufs Neue kämpfen müssen.“ 12,564 Millionen Euro beträgt der Haushaltsetat für das laufende Jahr, davon kommen 11,008 Millionen aus Bundesmitteln. Steuergeld also, dessen Verwendung penibel kontrolliert wird. „Wenn wir unsere Leistung nicht nachweisen können, verlieren wir unsere Existenzberechtigung. Das ist die Herausforderung, der wir uns jedes Jahr aufs Neue stellen. Wir sind als eingetragener Verein nicht auf Gewinnmaximierung aus, sondern darauf, dem deutschen Sport die besten technologischen Rahmenbedingungen zu ermöglichen“, sagt er.

Auf drei Säulen fußt die Arbeit des Instituts: Entwicklung von Sportgeräten, Entwicklung von Mess- und Informationssystemen und Bereitstellung wissenschaftlicher Unterstützungsleistungen. „Nur rund zehn Prozent unseres Etats gehen in die Verwaltung und Administration unseres Instituts. Fast alles, was wir haben, stecken wir in den Sport“, sagt Michael Nitsch. Die größte Herausforderung besteht darin, Personal zu finden, das bereit ist, den Wettbewerb anzunehmen, dem sich das FES stellt. Rund 70 Prozent des Haushalts fließen in den Personaletat. Und wenn man weiß, dass die Belegschaft zu großen Teilen aus hochqualifizierten Ingenieuren verschiedener Fachrichtungen, Software- und Messtechnikentwicklern sowie Metall- und Kunststoffspezialisten besteht, dann ist es leicht auszurechnen, dass diese Fachleute in der freien Wirtschaft deutlich mehr Geld verdienen könnten.

„Alle, die bei uns sind, tun das, weil es sie reizt, sich im Wettbewerb um die besten Ideen zu messen. Und auch, weil sie es spannend finden, das Team D zu unterstützen und zu dessen Erfolg beizutragen“, sagt Ronny Hartnick. Dabei helfe natürlich eine Sportbegeisterung, die viele Mitarbeitende mitbringen. „In erster Linie aber geht es darum, dass sie besessen davon sind, auf ihrem Gebiet die Besten zu sein und Technik zu entwickeln, die auch fünf Jahre später noch innovativ ist, denn das ist der Vorsprung, den wir brauchen, um Weltspitze zu sein“, sagt der gebürtige Cottbuser, der Maschinenbau studiert hat, 1998 als Schüler nach dem Abi zum Praktikum ins FES kam und seit 2005 dort fest angestellt ist.

„Noch einmal alles herausholen, was möglich ist“

Normalerweise läuft es doch so: Eine Leistungssportlerin spürt, dass sich ihre aktive Karriere dem Ende zuneigt. Sie überlegt, was der nächste Lebensabschnitt bereithalten könnte, und kommt zu dem Schluss, nun Zeit für ein Engagement in der Sportpolitik zu haben. Sie tritt also im Wettkampfbetrieb kürzer, übernimmt ein Amt, um erste Erfahrungen zu sammeln, und wenn es gut läuft, wird daraus eine Berufung, idealerweise sogar ein Beruf.

An diesem Sonnabend werden die Delegierten auf der Mitgliederversammlung des DOSB im Kap Europa in Frankfurt am Main eine Athletin verabschieden, die den umgekehrten Weg geht. Fabienne Königstein, seit 2021 als Vertreterin der Athlet*innenkommission Mitglied im DOSB-Präsidium, gibt ihr sportpolitisches Amt auf, um sich in den kommenden Jahren voll auf ihre Ziele im Langstreckenlauf zu konzentrieren. Die 33-Jährige will, nachdem sie Ende September beim Berlin-Marathon in 2:22:17 Stunden die drittbeste je von einer Deutschen gelaufenen Zeit in die Rekordliste brannte, „noch einmal alles herausholen, was möglich ist. Und dazu gehört, dass ich meinen Fokus komplett auf den Sport lege“, sagt sie.

Ein ungewöhnlicher Schritt ist das, aber er passt zu der Athletin, die zum 1. Januar von der MTG Mannheim zu Hannover 96 ins Laufteam Niedersachsen wechselt und in ihrem Leben schon häufiger von der Norm abgewichen ist. Nach einem Einser-Abitur am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch und einem einjährigen Sportstipendiat in den USA studierte sie Molekularbiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum der Universität Heidelberg, schloss den Bachelor mit 1,1 und den Master mit 1,2 ab. Doch anstatt eine Karriere in der Wissenschaft anzustreben, entschied sie sich, zum Leidwesen ihrer Eltern und Großeltern, für ihren Sport. „Es war eine Herzensentscheidung“, sagt sie, „Labor macht mich einfach nicht glücklich. Gib mir ein Lehrbuch, das finde ich spannend. Aber nach einem Tag im Labor habe ich komplett schlechte Laune. Ich sehe meine Zukunft in der Sportwelt.“

Rückblick mit einer Mischung aus Stolz und Dankbarkeit

Zunächst sah es jedoch so aus, als wolle diese Sportwelt mit der gebürtigen Heidelbergerin nichts zu tun haben. Ständige Verletzungen zermürbten sie. 2019 erzwang ein Ermüdungsbruch im Fersenbein mehrere Monate Pause. 2020, nach Abschluss ihres Studiums, begann sie, sich mit sportpolitischen und in erster Linie frauenspezifischen Themen zu befassen, „weil ich spürte, dass ich abseits des Trainings eine Beschäftigung zum Ausgleich brauchte und dem Sport, der mir sehr viel gegeben hat, etwas zurückgeben wollte.“ Und als sie im August 2021 wegen eines Sehnenabrisses im Oberschenkel, der operativ behoben werden musste, erneut für ein halbes Jahr zur Untätigkeit gezwungen war, entschied sie sich für eine Kandidatur um einen Platz im Präsidium des Vereins Athleten Deutschland. Sie hatte Erfolg, wurde gewählt und damit, weil dem Wunsch vieler Athlet*innen folgend beide Gremien personengleich besetzt werden sollten, auch Mitglied der Athlet*innenkommission des DOSB.

Ein Problem sieht Fabienne Königstein in der Doppelfunktion nicht, weder rückblickend noch in die Zukunft gerichtet. „Es geht in beiden Gremien um das vorrangige Ziel, die Bedingungen für Athletinnen und Athleten zu verbessern. Wenn allen klar ist, dass sie ihre Rollen den Bedürfnissen der beiden Institutionen anpassen müssen, sehe ich es eher als Vorteil an, dass die Interessenvertretung mit einer Stimme sprechen kann“, sagt sie. Die Ressentiments, die zwischen manchen Funktionsträger*innen auf beiden Seiten herrschen, könne sie weder nachvollziehen noch gutheißen. „Ich würde mir wünschen, dass man in Sportdeutschland stolz darauf ist, so starke Athletinnen und Athleten zu haben, die im engen Austausch untereinander stehen. Das, was Athleten Deutschland auszeichnet, nämlich hauptamtlich zu arbeiten und finanzielle Mittel zu haben, mit denen sich wirksam arbeiten lässt, kann eine ehrenamtliche Athlet*innenkommission im DOSB gar nicht leisten. Es ist schade, dass wir es nach wie vor nicht geschafft haben, klar zu definieren, wer welche Aufgaben übernimmt“, sagt sie.

Es ist eine Mischung aus Stolz und Dankbarkeit, mit der Fabienne Königstein auf ihr Wirken im DOSB zurückschaut. „Im aktuellen Koalitionsvertrag sind einige der Themen enthalten, für die ich mich stark gemacht habe, auch wenn ich meinen persönlichen Einfluss weder richtig einschätzen kann noch überbetonen möchte“, sagt sie. Als DOSB-Präsidiumsmitglied sei ihr wichtig gewesen, sich nicht nur für „Athletenthemen“ einzusetzen, sondern die Bandbreite der Sportpolitik zu erfassen. Für ihre persönliche Entwicklung sei die Zeit deshalb besonders lehrreich gewesen. Aus einer Musterschülerin, die sich schwer getan hat, Minderheitsmeinungen zu äußern und zu vertreten, sei ein Mensch geworden, der sich traut, für seine Meinung einzustehen und auch für die Meinungen anderer zu kämpfen. „Das Wichtigste, was ich gelernt habe: Wie mühsam und gleichzeitig wichtig es ist, Kompromisse zu schließen. Man wird niemals alle zufriedenstellen, aber man kann Lösungen finden, die alle mittragen können.“

Geschäftsführerin Claudia Wagner verlässt Deutsche Sport Marketing Ende März 2026

Die bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Spiele in Mailand Cortina 2026 und die damit verbundene Organisation und Umsetzung des Deutschen Hauses vor Ort als „Home of Team D“ werden ihre letzten, großen Events an der Spitze der Deutschen Sport Marketing (DSM) sein. Claudia Wagner, seit 2018 Geschäftsführerin der Vermarktungsagentur von Deutschem Olympischen Sportbund (DOSB) und Deutschem Behindertensportverband (DBS), gibt den Posten zum 31. März 2026 auf eigenen Wunsch ab, um ab 1. April 2026 eine neue Etappe auf ihrem Karriereweg zu starten.

„Wir bedauern den Weggang von Claudia Wagner sehr. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie Großes für die Deutsche Sport Marketing geleistet. Claudia Wagner hat neue Wirtschaftspartner gewonnen, innovative Formate entwickelt und das Konzept des Deutschen Hauses mit der Ausgabe in Paris 2024 auf eine neue Stufe gehoben sowie für die Fans von Team D geöffnet”, sagt Thomas Pfüller, Vorsitzender des Beirats der DSM.

Continuous Dialogue - was ist das eigentlich?

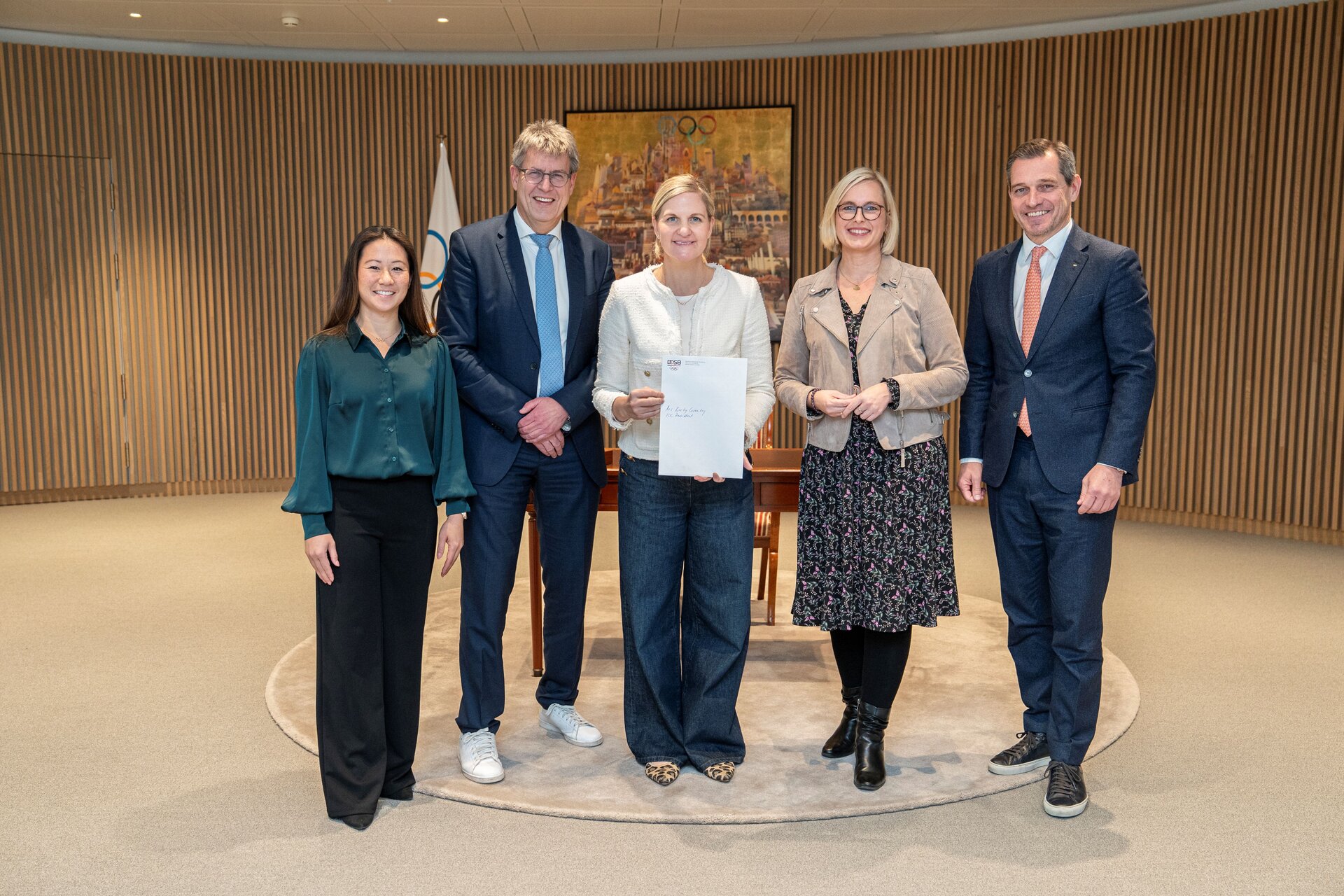

Mit der Statue Pierre de Coubertins im Rücken, im Jahr 1894 Gründer des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), wurde Otto Fricke am Freitagmittag im Olympic House in Lausanne staatstragend. „Das ist ein wichtiger Tag für den DOSB, denn wir sind heute in den Continuous Dialogue mit dem IOC eingetreten“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes. Gemeinsam mit DOSB-Präsident und Delegationsleiter Thomas Weikert, den beiden IOC-Mitgliedern in Deutschland, Kim Bui und Michael Mronz, Katrin Grafarend als Leiterin des Ressorts Internationales und Stephan Brause, Leiter des Ressorts Olympiabewerbung, war Fricke in die Schweiz gereist, um auf dem Weg zu einer deutschen Bewerbung um die Ausrichtung Olympischer Spiele den nächsten Schritt zu gehen.

Welche Bedeutung dieser hat, das kann Katrin Grafarend, die für die Weiterführung des Dialogs mit dem IOC auf hauptamtlicher Ebene verantwortlich sein wird, am besten erläutern: „Wir hatten auch bisher schon ein sehr gutes Arbeitsverhältnis mit dem IOC, aber keinen konkreten Status. Der Continuous Dialogue ist der Beginn einer noch engeren Zusammenarbeit, er vertieft den Austausch mit dem IOC auf dem Weg zur Bewerbung.“ Der Sinn hinter diesem Austausch: Das IOC wartet nicht wie früher auf das, was ihm die Kandidatenstädte an Konzepten anbieten, sondern engagiert sich aktiv darin, die Bewerbungen zu optimieren, indem es den Bewerbern aktuelle Entwicklungen spiegelt und wertvolle Informationen zur Verfügung stellt. Diese Rolle ist ein wenig vergleichbar mit jener, die der DOSB aktuell im Dialog mit den vier Bewerberregionen Berlin, Hamburg, München und Rhein-Ruhr spielt; die Rolle eines neutralen Begleiters, dem viel daran gelegen ist, das bestmögliche Konzept im Rennen um die olympische Gastgeberrolle herauszufiltern.

Staatsministerin Christiane Schenderlein mit zwei Mitarbeitenden dabei

Zunächst gab es deshalb am Freitagvormittag ein Arbeitstreffen zwischen der DOSB-Delegation und vier Mitgliedern der IOC-Abteilung „Future Olympic Host“. Darin stellte der DOSB den aktuellen Stand der Bewerbung vor mit den vier Regionen, die die IOC-Mindeststandards alle erfüllen, erläuterte die Unterstützung der Politik, die sich am 19. November mit einem Kabinettsbeschluss hinter die Bewerbung gestellt hatte, und erklärte den weiteren Weg zur Kandidatenfindung, der am 26. September 2026 auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Baden-Baden schließlich zu einem Ergebnis führen soll.

Anschließend stieß zum zentralen Tagesordnungspunkt die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), mit zwei Mitarbeitenden zur DOSB-Delegation hinzu, um IOC-Präsidentin Kirsty Coventry in Person von Thomas Weikert den offiziellen Brief zu übergeben, mit dem die Aufnahme des Continuous Dialogue beantragt wird. Eine mündliche Bestätigung gab es direkt, eine schriftliche wird folgen. Coventry nahm sich insgesamt zwei Stunden Zeit für den gemeinsamen Austausch. „Olympische und Paralympische Spiele nach Deutschland zu holen, ist unser wichtigstes sportpolitisches Ziel. Warum wir das wollen und dass wir an den Erfolg einer deutschen Bewerbung glauben, konnte ich der IOC-Präsidentin im persönlichen Austausch heute näher begründen“, sagte Schenderlein. Zum Abschluss des offiziellen Termins genoss die deutsche Gruppe noch eine Führung durch das Olympic House.

Austausch in Lausanne ist das Startsignal für den nächsten Schritt im Bewerbungsprozess

Durch die Agenda 2020 und Agenda 2020+5 wurden im Internationalen Olympischen Komitee umfassende Reformprozesse in Bezug auf den Bewerbungsprozess und die Durchführung Olympischer Spiele angestoßen. Der „Continuous Dialogue“ ist für den DOSB der nächste formale Schritt im reformierten Vergabeverfahren des IOC für Olympische Spiele. In dieser Phase tauschen sich nationale Bewerber mit dem IOC frühzeitig und ergebnisoffen zu Konzepten, Rahmenbedingungen sowie Erwartungen aus, ohne sich bereits auf ein bestimmtes Austragungsjahr festzulegen. Der DOSB hat die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 im Blick.

4. Bundesweiter Trikottag am 13. Mai 2026

Am 13. Mai 2026 sind erneut alle Sportvereinsmitglieder in Deutschland dazu aufgerufen, das Trikot, den Trainingsanzug oder das Sportoutfit ihres Heimatvereins einen Tag lang im Alltag – ob auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, beim Einkaufen oder unterwegs - zu tragen. Ziel der Aktion ist es, die Sichtbarkeit des Vereinssports an der Basis zu erhöhen und die Bedeutung der Sportvereine für die Gesellschaft in den Mittelpunkt zu rücken.

DOSB setzt Schutzprogramm gegen Hass im Netz für Mailand Cortina 2026 fort

Das bereits in Paris erfolgreich eingesetzte KI-Moderationssystem entlastet die Athlet*innen des Team D und Team D Paralympics während der Spiele spürbar und stärkt ihre mentale Gesundheit nachhaltig.

DOSB-Präsident Thomas Weikert betont: „Wir schützen unsere Athletinnen und Athleten - klar und konsequent. Der Hass im Netz nimmt zu, und wir lassen niemanden damit allein. Mit der Fortführung unseres Hate-Speech-Filters schaffen wir sichere digitale Räume für das Team D und das Team D Paralympics und stärken gleichzeitig die mentale Gesundheit. Wer für Deutschland antritt, verdient den größtmöglichen Schutz.“

Pia Greiten, 2024 in Paris Bronzegewinnerin im Rudern mit dem deutschen Doppelvierer und seit Anfang November Vorsitzende der Athlet*innenkommission im DOSB, sagt: „Leider erleben wir, dass Athlet*innen - gerade während großer Wettkämpfe - im Netz Hass und sexualisierenden Kommentaren ausgesetzt sind. Daher begrüße ich die Möglichkeit des Hate-Speech-Filters, der ihnen zumindest während der Olympischen und Paralympischen Spiele einen gezielten Schutz vor Hasskommentaren bietet; auch wenn es bedrückend ist, dass ein solcher Schutz überhaupt notwendig ist.”

Bundesfinale der „Sterne des Sports“ am 26. Januar 2026

Beim großen Bundesfinale stehen zum 22. Mal jene Sportvereine im Mittelpunkt, die sich mit herausragendem gesellschaftlichem Engagement, innovativen Ideen oder besonderen Entwicklungsprojekten für ihren Verein stark gemacht haben.

Die Ehrung der 17 Finalisten übernimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit DOSB-Präsident Thomas Weikert sowie Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

Die Preisverleihung findet ab 10.30 Uhr in der DZ BANK am Pariser Platz in Berlin statt. Alle Interessierten können das Bundesfinale im Livestream auf www.sportschau.de verfolgen.

Vinzenz Geiger kämpft mit seiner Sportart ums olympische Überleben

Der Schreck war groß, als der Deutsche Skiverband (DSV) vor drei Wochen eine Eilmeldung verschickte. Vinzenz Geiger, Gesamtweltcupsieger der Saison 2024/25 und zweimaliger Olympiasieger, hatte beim Krafttraining einen dreifachen Bänderausriss am rechten Fuß erlitten. Den Auftakt in das Weltcupjahr 2025/26, der die Nordischen Kombinierer an diesem Wochenende in die Region Ruka-Kuusamo ins finnische Lappland und eine Woche darauf nach Trondheim (Norwegen) führt, müsse der 28-Jährige definitiv auslassen, hieß es. Sofort schrillten erste Alarmglocken: Würde der Mann, der nach dem Rücktritt des langjährigen norwegischen Dominators Jarl Magnus Riiber (28) und dessen Landsmann Joergen Graabak (34) als Topfavorit in das Olympiajahr starten sollte, den Saisonhöhepunkt vom 6. bis 22. Februar in Norditalien verpassen?

Drei Wochen später kann Vinzenz Geiger im Gespräch mit dem DOSB deutliche Entwarnung geben. „Der Heilungsprozess verläuft optimal. Am vergangenen Mittwoch konnte ich nach zwei Wochen Komplettentlastung auf Krücken erstmals wieder auf Skiern stehen. Ich bin fast schmerzfrei und werde in der ersten Dezemberwoche auf die Schanze zurückkehren“, sagt er. Einen Ausfall für die Winterspiele habe er nie in Betracht gezogen. „Es hat zwar geschmerzt, als es passiert ist, aber dass Olympia in Gefahr wäre, hatte ich nicht im Kopf.“ Erst als die Diagnose feststand, habe er kurzzeitig Unruhe verspürt, „weil ich nicht wusste, wie lange man mit so einer Verletzung ausfällt. Ich habe gegoogelt und mit den behandelnden Ärzten gesprochen, dann war das Thema durch.“

Nordischer Kombination droht das Aus für die Winterspiele 2030

Das ist nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig für die deutsche Mannschaft, sondern auch, weil sich der gebürtige Oberstdorfer zu einem Wortführer im Kampf um die Zukunft seines Sports aufgeschwungen hat. Weil das Internationale Olympische Komitee (IOC) der Ansicht ist, der Nordischen Kombination fehle es an Universalität - was bedeutet, dass zu wenige Nationen um Medaillen mitkämpfen und das weltweite Interesse zu gering ist -, droht der seit 1924 im Programm befindlichen Kombination aus Sprung und Langlauf 2030 das olympische Aus. „Unser Sport steht unter Beobachtung, was bedeutet, dass sich das IOC genau anschaut, wie hoch das Zuschauerinteresse sowohl live an den Strecken als auch im linearen Fernsehen und online ist“, erläutert Horst Hüttel, im DSV Sportdirektor für Skispringen und Nordische Kombination.

Vinzenz Geiger hat dazu eine klare Meinung. „Ich bin verärgert über das IOC, weil es für mich nicht nachvollziehbar ist, dass diese Diskussion geführt wird“, sagt er. Horst Hüttel hat wahrgenommen, dass im deutschen Team eine trotzige Aufbruchstimmung herrsche. „Die Mannschaft möchte mit starken Leistungen dazu beitragen, dass das IOC einsieht, wie interessant und auch beim Publikum beliebt ihre Sportart ist“, sagt er. Im Hintergrund arbeite der Weltverband FIS mit den Nationalverbänden hart daran, Überzeugungshilfe zu leisten. „Die Organisatoren der Winterspiele 2030 in Frankreich haben schon gesagt, dass sie die geplante neue Normalschanze nicht bauen werden, wenn die NoKo aus dem Programm fliegt. Das würde dann auch das Skispringen gefährden“, sagt Hüttel.